環境にやさしいといわれる定置網漁。しかし、定置網漁は揚網するまでどんな魚がどれくらい入っているのかわかりません。網の中の様子を常に把握できたら……。そんな漁業者の願いを解決すべくスマート化が進んだ京都府の事例です。

網の中の様子が陸でわかるとどう効率化が進むのか。

伊根といえばやはり舟屋。湾を取り囲むように約230軒の舟屋が立ち並び、伝統的な建造物を見学に大勢の観光客が訪れます。

観光地となる前は旋網船団も擁していましたが、現在は大型定置網が漁業の主役。伊根ではどんなスマート化が進められているのでしょう。

丹後半島の東側に位置する京都府の伊根は、富山県の氷見、長崎県の五島列島と並ぶブリの好漁場です。

伊根のブリは昔から珍重され、宮津藩の重要な産物のひとつでした。

背後に急峻な山が迫る伊根の海岸は急深で、水深はすぐに20mを越えます。漁業法では⽔深27m以上の海域に設置されるものを「⼤型定置網」と定義しています。

伊根の漁業の中心はこの大型定置網漁業で、現在、「伊根浦漁業」「新井崎⽔産」「蒲⼊⽔産」の3 社が計8ケ統を敷設しています。

伊根の漁獲を魚種別でみると、

漁獲量

①イワシ類 492.4t

②ブリ類 406.7t

③サバ 291.1t

④アジ 179.4t

⑤サワラ 121.6t

金額

①ブリ類 25,906万円

②サワラ 9,906万円

③マグロ 7,048万円

④アジ 5,481万円

⑤シイラ 5,366万円

と、ブリが主役であることがわかります。

(数字は伊根町HP「データで見る伊根町の水産」令和4年より)。

ちなみに伊根では大きさによって、モジャコ(稚魚)→アオコ、ツバス(~600g)→ハマチ(~2kg)→マルゴ(~4kg)→ブリ(~7kg)、大ブリ(7kg 以上)と呼び名が変わります。

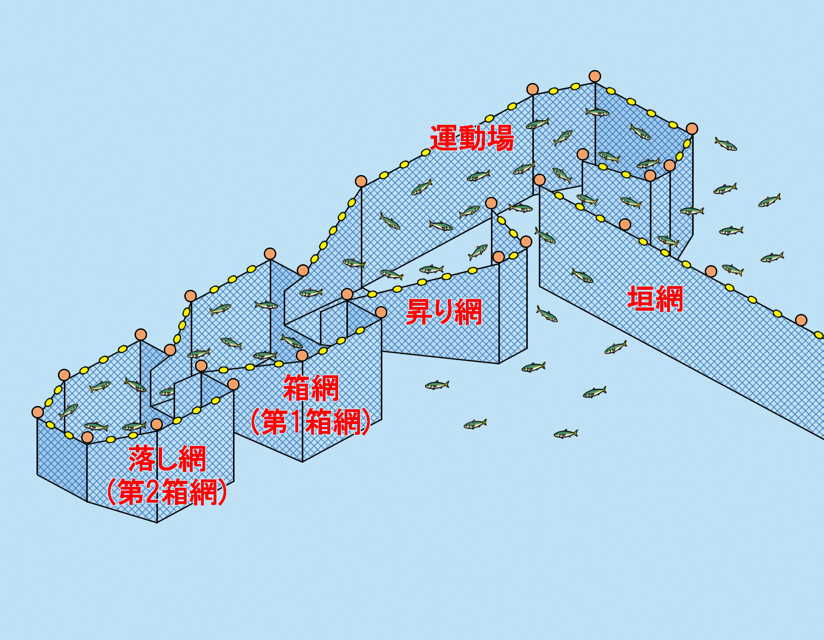

定置網の仕組み

定置網漁の構造をおさらいしておきましょう。

「垣網」は⿂群の進路を通せんぼするように陸と垂直に設置される網。進路を遮られた⿂は沖へ向かう習性があるので、垣網に沿って「運動場」へと進んでいきます。

運動場に入った⿂は広い網の中を泳ぎ回りながら、その一部が「登網」を通り、さらに奥の「箱網」へと移動します。

伊根では、箱網は最初の箱網の先にもう一つ「落し網」と呼ばれる箱網を設ける「2重落とし」という構造が主流です。

網を揚げるときは、網起こし船(ドウジリ)が落し網の⼊⼝側からキャッチホーラー(定置網用網起し機)で⼿繰り揚げ、船を移動させながら魚を奥に集め、クレーンの付いたタモ網でこれをすくい、運搬船(ダイブネ)の⿂倉に入れます。

定置網のメリット・デメリット

一般的に定置網のメリットは……

・陸から比較的近い位置にあるので搬送時間が短く、新鮮な魚を供給できる。

・刺し網や、釣り漁法と違って、魚を傷つけない。

・「魚が網に入るのを待つ」漁法なので、乱獲の心配が少ない。

・ほかにも燃料の消費が少ない、地元の雇用創出になる、事故率が低い

などがあげられます。

逆にデメリットとして……

・定置した状態で使用することから台風などで漁具被害を受け易い。

・資源変動の影響を受け易く漁獲量の変動が大きい。

・網に入った魚が出てしまいやすいので、揚網時に魚がいるとは限らない。

といったことがあげられます。

定置網漁が生まれたのは、天正年間(1573〜92年)頃、富⼭湾の氷⾒でワラ編んだ網から始まり、伊根には慶安年間(1648~51年)頃に伝わったといいわれています。

「魚を追わず、網に入った魚だけを漁獲するので、定置網自体が資源管理型漁業なのです。だから400年、500年の歴史があるんです。こんな理想的な漁業はないのではないか」

そう語るのは伊根浦漁協の倉幹夫社長。

「ただ、定置網に入った魚で漁獲できるのは3割くらいで、7割はしばらくすると網から出てしまうといわれています。定置網漁業は網を揚げてみないと、どんな魚がどれくらい入っているかわからんのですわ」(倉社長)

できればたくさん入っているときに網を起こしたい。

「網の中がわかれば計画が立つ。ぎょうさん入っとれば網を起こすし、空っぽやったら、ほな網の入れ替えしよかとか、陸で網の修理しよか、と他の作業ができる」(倉社長)

長年の経験が生きなくなった海

もうひとつ漁業者の頭を悩ませているのが、気候変動の影響です。この季節にはこの魚が来るとある程度予測ができたのに、近年、その予測が効かなくなったのです。

「顕著なのがね、サワラ。魚編に春と書いて鰆ですが、この辺ではお盆過ぎから9月、夏の終わりにあがる魚だったんです。それが年中獲れるようになった。

それからアオリイカ。この辺では『秋イカ』と呼んでいて、10月になると大きいのが入ってくれていたんですけど、ここ2、3年は11月中旬から。12月でもまだ獲れていますから、もう冬イカじゃないかと。この辺では『冬イカ』はヤリイカのことなんですけどね。

これまでの経験や常識が通用しない海に変わった。そう感じます」(倉社長)

そこで導入されたのが、音響センサーを使って24時間いつでもどこでも、網の中の状態を把握できる〈ユビキタス魚探〉です。

技術者の声①「水揚げ量増加に貢献」が開発当初からの目的。日東製網株式会社技術部 細川貴志さん

〈ユビキタス魚探〉とはどのようなシステムなのでしょう。開発を手掛けた日東製網の細川貴志さんに教えていただきました。

――〈ユビキタス魚探〉が開発されたきっかけは?

定置網に今、魚がどのくらい入っているか、陸上からリアルタイムで確認できないか」という漁業者の声は以前からありました。

魚が今、どのくらいいるかが事前にわかれば、漁業者はその情報をもとに様々な対応ができるはずです。遠隔式魚群探知機である〈ユビキタス魚探〉は、このような現場のニーズに応えて開発されました。

――仕組みを簡単に教えて下さい。

〈ユビキタス魚探〉は海上ブイ、ケーブル、音響センサーで構成され、定置網の箱網に取り付けて使用します。

音響センサーから海底に向かって音波を送信し、魚に当たって反射した音波を魚探データとして受信します。

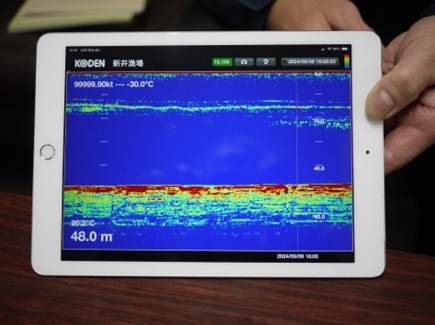

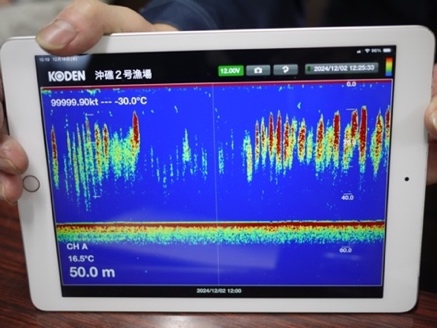

データの取得間隔は3秒に1回で、携帯電話回線による伝送でサーバーに保存され、漁業者はそのデータを陸上のタブレット端末にインストールした専用アプリで魚探画像として確認できる仕組みです。

タブレット画面には、海面水温、水深、魚の反応、流速流向、漁場名、バッテリー残量……などが表示されます。

海上ブイと音響センサーとケーブルからなる〈ユビキタス魚探〉。写真提供=日東製網株式会社

――どんな使い方ができるのですか?

漁業者は魚探画像を見て、魚の反応、潮や網の様子を確認できます。つまり、これまで海まで行って確認していた状況が、いつでも陸上で把握できるわけです。スマートフォンからでも画像を簡易表示できます。

魚群の入網を察知して、普段は網起こしをしない時間帯に出漁して水揚げの増加に貢献するというのが、開発の当初からの目的でした。

また、定置網は潮の流れが速いと網を起こせないのですが、網の吹かれ具合が画像で確認できるので、「今は潮が早いから出漁しない」「潮が落ち着いてから出漁しよう」といった判断を、漁場まで行かなくても陸上でできます。

漁場が複数ある場合であれば、入網状態のよい漁場を優先して網起こしするなど、効率的な水揚げにも利用できます。

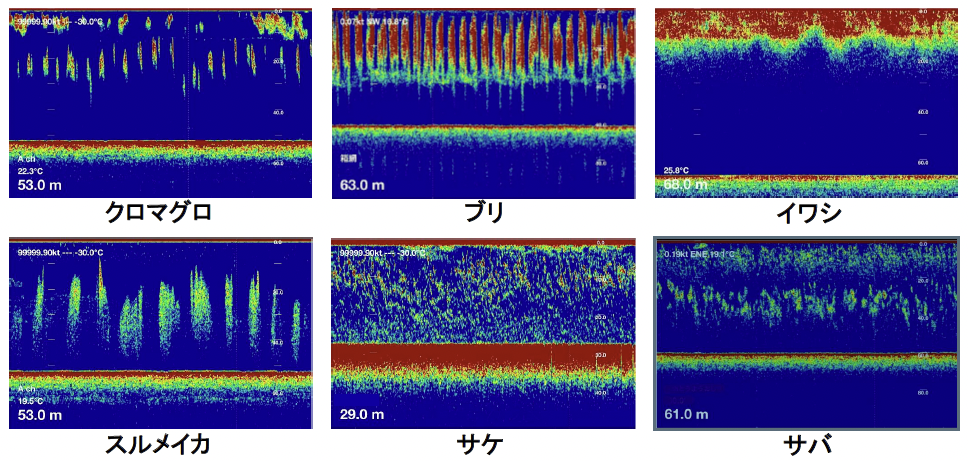

――魚種もある程度わかるそうですね?

〈ユビキタス魚探〉の運用を続けるなかで、魚種によって魚探画像が異なる傾向を示すことがわかってきました。これは魚の遊泳する速度や水深、群の密度などの違いによるものです。

定置網は実際に揚網するまで入網している魚種や量がわかりません。しかし〈ユビキタス魚探〉を使えば魚種ごとに特徴的な魚探画像として表示されるため、ある程度の魚種判別と漁獲量予想ができるようになってきました。

現在、より正確な魚種判別や漁獲量推定の技術開発を研究機関と共同で進めています。

――ありがとうございました。

では、実際に利用している漁業者にお話をうかがってみましょう。

漁業者の声①たくさん入っているときに網を起こせるのが一番の魅力。伊根浦漁業株式会社代表取締役 倉 幹夫さん

〈ユビキタス魚探〉を導入して、何が変わったのでしょう。伊根で定置網を3ケ統営む伊根浦漁業の倉幹夫社長にお話をうかがいました。

伊根の定置網の主役はブリ

――〈ユビキタス魚探〉を導入した経緯は?

隣の新井崎水産さんが最初に入れたんですよ。日頃から交流がありますから「具合どうや?」と聞くと「ええで」と調子よさそうなんで、「ほな、うちも入れよか」と。簡単な気持ちですわ。

定置網3ケ統のうち、最初は令和3年に一つ導入して、去年の秋にもう一つ加え、便利なんで最後の網にも設置しようかと考えています。

――伊根の魚といえばブリのイメージです。

ブリ、サワラ、イワシ。この3つが主要魚種で稼ぎ頭はブリです。ブリのシーズンは11月から翌年2月まで。イワシは2月中旬から3月いっぱい。

――大きなブリと小さなイワシの時期では網の目合は変えるものなんですか?

昭和60年代、マイワシが大量に獲れたころは目合の小さいのに変えとったんですが、マイワシがおらんようなって。で、ここしばらくは資源のためにも小さい魚は逃そうと目合を大きくする方向にあったんですけど、ここ数年、またイワシが戻ってきた。

ここでは中羽イワシ(15cm前後)がメインなんですが、目合が大きいと、網の目にイワシが刺さってしまうんです。すると網の目が詰まって重くて網が揚げられない。ものすごい数ですからね。

なので、イワシのシーズンは落し網を目合の細かいのに変えて、刺さらないようにしています。

――網起こしは基本的に早朝ですよね。〈ユビキタス魚探〉を導入して変わりましたか?

直近だと11月29日の金曜日の夕方にブリの反応があったんです。土曜日は舞鶴の市場が休みなのでうちも休漁日なんだけれど、「明日、操業するよ」と連絡を回して、みんなに集まってもらいました。

そうしたら2000〜3000匹くらいですかね、入っとった。でも、休市なので全部揚げてもしょうがない。

セリはないけれど受け入れてくれるというので、600匹ほどを舞鶴の市場へ搬入して、日曜日の朝一番で売ってもらいました。相場はキロだいたい1000円ですから、1匹10kgで600匹。売上げはざっと600万円。

――残りのブリは網の中ですか?

逃げないように落とし網の入り口を閉めておきました。

でも、入口閉めるということは、新しい群れが来ても入れないことでもあるんです。次にもっと大きな群れが来て、もっと獲れるかもしれない。さて、どうする? と決断が迫られる。このときは入っているのを確保するほうを優先しました。

――金庫網というのは?

落とし網の脇に付けた別部屋のような網のことです。金庫網への道は細く狭まっているので、一度入ったブリは戻って来られない。

ブリは網に沿って泳ぎ、マグロとかサワラはブリよりも内側を泳ぐので、外側を泳ぐブリだけが金庫網の入り口に気づくわけです。たまにスズキも入りますけどね。「この穴なんやろ、面白そうやな、行ってみよか」と入ってくる。「ブリが落ちる」言いよるんですけど。4000〜5000匹入る大きさなんかな。

シケで網を揚げられないときなんかでも、そこに入るとほぼ逃げられないので溜めておける。

――ブリをストックしておけるんですか?

そうです。相場を見ながら出荷調整するわけです。

――本物の金庫ですね。生簀に移す手間もいらない。

ブリ用なんで、ブリのシーズンだけ付けるんです。

漁師の経験と画像データの擦り合わせ

――〈ユビキタス魚探〉を使って、失敗したことってありますか?

導入してひと月くらいあとのこと、朝の漁が終わってお昼過ぎ……3時くらいでしたかね、けっこうな反応があったんですよ。

で、とりあえず網の入り口を閉めに行ったんです。「これで大漁間違いなしやな」とウハウハしながらね。

でも、翌日網を揚げてみたら、金にならんホシフグがぎょうさん入っとってね。もう、がっかりですよ。画像の見分けができていなかったからね。見分けられるようになるには熟練が入りますわ。

――漁労長は「ブリやイワシはわかるけれど、それ以外はわからないことも」とおっしゃていました。

課題ですね。実際、メーカーさんのパンフみたいにきれいに画像に現れるわけじゃない。ここ3年ほど、2月中旬から3月末にかけてイワシがぎょうさん入るけど、そんときは画面がもうウワーってなる。

あと、同じ魚種でも夜は海面近く、明るくなると深い方を泳ぐんだね。そういう特徴もだんだんとわかってきた。もしかすると同じ魚種でも地方によって写り方が異なるのかもしれん。

今のところは漁師の勘と経験と画像データを擦り合わせながら漁をしている感じですね。

――小さいクロマグロは放流するんですよね?

何匹ものマグロを捕まえて持ち上げて放流するのはキツイ仕事。全部小さいクロマグロだったら網を開けて解放してもいんだけど、他の魚も入っているからね。

――最近はクロマグロが増えたというニュースをよく耳にします。

増えている実感はある。みんな苦労してちゃんと放流しているんで、漁獲制限をした結果、回復したんだと思いたいよね。

――以前は、網を揚げるまで何がどれくらい入っているかわからないから、ある意味ドキドキ感があったと思うんですが、今はそれはない?

うーん、漁に行くモチベーションが変わったかな。タブレットで画像をチェックして、魚がおることがわかると「ブリだったら、2000万くらい行くかな」と捕らぬ狸の皮算用はしちゃうね(笑)。

――気になってしょっちゅう見ちゃいませんか?

漁労長はまめにチェックしていますよ。うちでは漁労幹部4人(漁労長、副漁労長、係長2人)はタブレットで見られるようにしている。わしは見てもようわからん。

――〈ユビキタス魚探〉導入には結構な資金が必要だったわけじゃないですか。元は取れましたか?

漁船や漁網にかかる経費に比べれば、それほどゴツいものではない。魚探に潮流計などのオプションを付けて550万円くらいの世界ですわ。先ほど申し上げました通り、休みを1回返上して操業して600万円でしたから、それでペイできる。

魚がたくさん入っているときに網を起こすことができるというのが〈ユビキタス魚探〉の一番の魅力、メリットだと思いますね。

最近は〈ユビキタスカメラ〉という、網の中の様子が映像で送られてくるのも開発されたみたいです。映像で魚を確認できますから、魚探と併用すれば網の中の状態がより正確に把握でるんで、導入を検討中です。

――データは研究機関と共有しているのですね。

そうです。海洋センターでも常に画像を見ることができます。

――データをオープンにすることに心理的な壁はなかったですか?

ないですね。むしろデータは共有したほうがいいと。海洋センターはデータを分析して潮流などの有益な情報をくれる。提供したデータもより精度の高い情報になって返ってくる。

――にしても、若者が多く乗船していたのに驚きました。

ここの経済圏の中心は宮津。宮津の栗田(くんだ)には京都府農林水産技術センター海洋センター、栽培漁業センター、府立海洋高校があって水産関係の教育・研究の中心地なんです。

ここ4、5年は海洋高校の卒業生が年に2人くらいうちに来てくれるんですよ。

――それは頼もしいですね。ありがとうございました。

次に、伊根で最初に〈ユビキタス魚探〉を導入したお隣の新井崎水産のお話も聞いてみましょう。

漁業者の声②氷代や燃料代の節約、操業可否の判断にも使える。新井崎水産代表取締役 小南彰弘さん

〈ユビキタス魚探〉は魚が入ったことがわかるだけでなく、網の状態がわかるので、網起こしできるかどうかの判断にも使えると言うのは新井崎水産の小南彰弘社長。どのようにお使いなのでしょう。お話をうかがいました。

新年会の最中に反応が……

――伊根浦さんは新井崎さんを真似して〈ユビキタス魚探〉を導入したとおっしゃっていましたが。

うちはいつやったかいな、平成30年か。

――〈ユビキタス魚探〉を知ったきっかけは?

昭和52年から古野電気の〈テレサウンダー〉という魚探を使っていたんだけれど、それが製造中止になったんですよ。で、前の社長が何かないかと探していて……。

ちょうどクロマグロの規制が始まった頃で、「定置網に入った小型のクロマグロは逃がしなさい」という指導があって、「魚探があればクロマグロが網に入ったのがわかるでしょう」とクロマグロ放流支援の補助事業ができたんです。

〈テレサウンダー〉の次を探していたんで、うちも渡りに船だったし、日東製網さんともお付き合いがあったので導入しました。

前の社長の思惑としては、小型のクロマグロの放流にも使えるけれど、逆にいうとデカいクロマグロが入ったときにも使いようはあるというのもあったんじゃないかな(笑)。

――導入してみて、いかがでした?

平成30年の9月に〈ユビキタス魚探〉を入れて、平成31年が明けてすぐ。自宅にいた当時の漁労長がタブレットを見ると、ものすごい反応があった。

でも、正月休み中で初市には早いし、とりあえず集まれる従業員だけ集まって、逃げないように蓋をしに行ったら、やはりブリの大群だった。次の日には「落とし網(第2箱網)」の先に即席の生簀をつけて、普段よりたくさん溜まるようにした。結局、数日かけて8千本くらいは出荷できたんじゃないかな。

〈ユビキタス魚探〉がなければ、このときのブリも初操業のときには網から全部抜け出していたかもしれないし、そう考えると、導入した元はすぐに取れたね。

――役立っていますね。性能には満足していますか?

一応、他のメーカーのも試したんですけれど、こっちのほうが扱いやすかった。ただ、バッテリーの都合で1秒間に出す電波の間隔が長くなっていせいか、マグロ類は〈テレサウンダー〉のほうが感知できたな。

ある日、反応があったのに途中で消えたことがあって。「どないなっとん?」と思って網を揚げてみたらぎょうさんクロマグロが入っとった。たまにそういうこともあります。マグロは泳ぐスピードが速すぎて反応しないんやろね。

ただ、〈テレサウンダー〉のデータを見るには専用の湿式紙も必要だったし、事務所に置いた機械の前に張り付いていなければいけなかったからね。〈ユビキタス魚探〉はタブレットでいつでもどこでも網を確認できるからすごいよね。

魚の反応がないときとあるとき。

――3ケ統あるうちの2つに設置しているんですね。

両端の2つですね。

――3つはいらない?

あったらいいけど、船にも魚探は付いているので、網の上に行って魚探を当ててもある程度はわかる。

――休漁日以外は毎日、網を起こすんですか?

時化や潮が速いとき以外は基本やります。画面に魚の反応が少なくても、どうせおらんやろうなと思いながら。でも、わかっているから「ようけ氷いらんぞ」って。氷代の節約もできますね。

――潮が速いときというのは?

夏に多いんですが、潮が速いと抵抗が大きすぎて網を揚げることができないんです。〈ユビキタス魚探〉には潮流計も付けているし、潮流計がなくても吹き上げられた網が画面に写るので、船を出さなくても、こりゃ無理やなとわかる。

――2ノットの潮流は陸だと秒速30mの風圧と同じだそうですね。

網は水中にあるのでどうしてもゴミや付着生物が付いてしまう。すると潮の抵抗が大きくなって網がきれいに広がらなかったり、激しいと破れたりする。

なので、網は常にきれいにしておかないといけません。入れ替えは定期的にやります。網を揚げてスペアの網をセットする。「落とし網(第2箱網)」は月に1回、「箱網」、「運動場」、「垣網」は半年に1回くらいの目安で交換ですから、一つの定置網で年に18回。

うちは3ケ統なんで18回掛ける3箇所で54回。月に3〜4回は網の入れ替え作業がある。結構、頻繁に交換をしとるわけです。

揚げた網は洗浄して広げて修繕してと、交換のたびに陸の仕事も生まれる。なので、網に魚が少ないとわかれば陸の仕事をしようかとなる。

ーー全国的にブリが増えていますが、ブリの価格は?

単価は確実に下がっている。平成20年ごろはキロ2000円していたけれど、今はキロ1000円いけばいいほう。もうちょっと上がってくれるといいね。

――他に悩みというと?

昔は従業員のほとんどがこの村に住んでいたんですよ。昔は10分あれば集合できたのに、今は村に住んでいるのは4分の1くらいなので、突然反応があって「ブリが入ったんで、みんな集まれ」と言っても、すぐには動けないという悩みはありますね。

先日も、せっかく集まったのに、そのころには反応が消えていたということもありました。あの反応はブリだったと思うんだけど。

でもまあ結局、漁師は漁さえあったら、思い通りにいかなかったことも吹き飛ぶわけで、こんなええ商売ねえよ。なんてったって面白しれえわな。

――ありがとうございました。

≪Text Photo by 遠藤成≫