近年、大きく変化する海況環境の影響でノリの生育環境が厳しくなっています。

品質の高い海苔をより多く生産するために、三重県の研究者、地元企業、生産者が協力して取り組んでいるのがスマート機器を導入した「海況の見える化」です。

ノリが海苔になるまで、伊勢湾のノリ養殖事情。

ノリの産地といえば有明海と瀬戸内海。全国生産の約8割がこの2つのエリアで生産されています。それに続くのが伊勢湾、三河湾など愛知県から三重県にまたがる中部エリア。

三重県の黒ノリ養殖の漁場は伊勢湾奥の桑名から湾口の鳥羽まで南北に広く分布しています。どのようなスマート化が進められたのかをお話しする前に、ノリ養殖とはどのようなものなのか、あらためておさらいしておきましょう。

ノリ養殖には「支柱式」と「浮き流し式」の2種類の方法があります。

「支柱式」は海に支柱と呼ばれる長い棒を突き立てノリ網を張る方法で、「浮き流し式」は洋上に浮きとロープで筏を作り、そこに網を張る方法です。

支柱式(左)と浮き流し式(右)写真提供=岩出将英

三重県では桑名や伊勢の一部が「支柱式」でその他のエリアでは「浮き流し式」。その割合は3対7なのだそうです。

「支柱式」は水深の浅い所でしかできませんが、太陽に近いぶん光合成が活発で、「浮き流し式」よりアミノ酸が多く味の良い海苔が生産されるようです。

「浮き流し式」は生長がよく、大量生産に向いています。ただ、24時間海に浸かっているぶん病気のリスクが高まるようです。

ノリ養殖のシーズンが始まるのは秋口。まずは種付け=「採苗」です。

ノリ(糸状体)の付着した牡蠣殻を大きな水槽に入れ、そこにノリ網を浸し、糸状体から放出される胞子を付着させます(陸上採苗)。 その後、網は一旦冷凍庫に入れ、海水温が下がるのを待ちます。

牡蠣殻に付いたノリの糸状体(左)と陸上採苗の様子。写真提供=岩出将英

海水温が下がってきたら網を取り出して「育苗」の工程に入ります。

育苗とは干潮時に1日数時間ほど空気に触れる高さに網を張り、ノリに紫外線や乾燥

という刺激を与えノリ芽を丈夫にする工程です。

育苗とは干潮時に1日数時間ほど空気に触れる高さに網を張り、ノリに紫外線や乾燥という刺激を与えノリ芽を丈夫にする工程です。

育苗は基本的に支柱柵でおこなわれます(ロープを引いて人為的に網を持ち上げる「人工浮上筏」という方法もある)。

20〜30日後、ノリ芽が2cmくらいまで生長した網を三重県では再び冷凍庫に入れます。これは「短期入庫」と呼ばれるもので、網に付いた珪藻などの汚れを落とします。

数日冷凍して、いよいよ「本養殖」です。

これには「支柱式」と「浮き流し式」があると先に触れました。で、伸びたノリを定期的に摘み取るのですが、三重県は一期作なので、シーズン途中で網の張り替えはしません。

1シーズンで多くて9〜10回ほど「摘採」します。お茶の葉と一緒で摘み取りの回数が増えるほど、硬くなる傾向にあるので、12月の初摘みに最も高い値がつき、シーズンが終わりに近づくほど安くなるというのが平均的な値動きです。

二期作以上するところだと、数回摘むと冷凍しておいた別の網に張り替え、再び柔らかいノリを採るので、一期作よりも高値で安定するというメリットがあります。

三重県もかつては二期作でした。しかし、網の張り替えの労力や張り替え時の収穫量の減少、なにより近年の著しい高水温化による漁期の短縮を考えると、一期作のほうがいいだろうという選択になったのです。

漁業者が加工まで行う特殊性

一般的に漁業者は漁獲物を陸揚げしたらそこでおしまいですが、ノリ養殖の場合、基本的に漁業者が加工まで自分たちで行うという特徴があります。

収穫されたノリは、洗浄・裁断・抄き・脱水・乾燥などの工程を経て、19×21cmというほぼ正方形の「乾海苔」に加工されます。

全自動海苔乾燥機で約3時間かけて乾し上げられ、品質チェックが行われたのち、束にされる。

「乾海苔」は10枚ずつ(=1帖)に2つ折りにされ、10帖を1束にし、1つの段ボールに36束(3600枚)ずつ詰めて各漁業協同組合から出荷されます。

漁協に集められた海苔を検査員が品質検査し、各組合の規格と等級に基づいて「格付け」します。

格付けの基準は地方ごとに異なるのですが、重量(厚・重・並・軽)、品質(優等・特等・1等…)、養殖方法(浮き流し・支柱)に加え、「チ」=縮み、「B 」=くもり、「C 」=珪藻混入、「シ」=死葉の混入、「○」=穴あき、「ヤ」=破れなど、非常に細かいチェックがあります。

三重県では「入札」(共販)は1シーズンに9回。海苔問屋は地区ごとに品質順に並べられた見本を丹念に見て、希望する商品に値段をつけ、一番高い値段をつけた業者が購入します。

格付けで押されるさまざまな印(左)と入札会の見付場の様子。

濃い黒褐色で光沢のあるものほどランクが高く、高い値が付くので、生産者はより質の高いノリをより多く収穫しようと努力しているわけです。

ところが……。

「ノリ養殖は気象や海況の影響を大きく受けます。それ自体は昔から変わらないのですが、昔と比べ近年は海況が不安定化しています。漁師さんは皆、昔からの経験則を持っているわけですが、それだけでは対応しきれない海況になってきている。これは三重県だけではなくて、全国的な話です」

そう語るのは三重県水産研究所の岩出将英さん。三重県の黒ノリ養殖のスマート化に尽力した一人です。スマート化はどんな取り組みで、どのように進んだのか、詳しくお話をうかがいました。

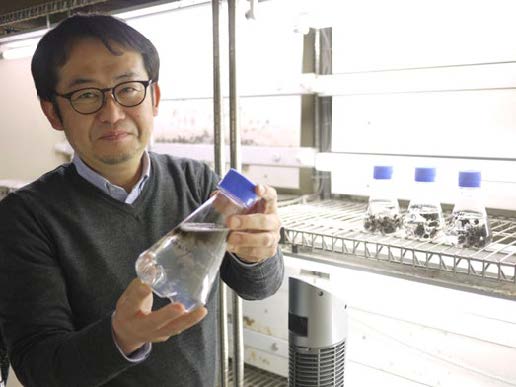

研究者の声①海況の変化が引き起こしたノリの生長阻害リスク。三重県水産研究所 岩出将英さん

スマート化に取り組んだのは、海の環境の変化で生じたノリの生長阻害リスクに直面したから。阻害要因は4つあるといいます。岩出さんに教えていただきましょう。

水温の上昇と漁期の短縮

――海況の変化というとやはり温暖化の影響ですか?

まず水温ですね。秋口に入っても水温が順調に下がってくれない。昔は9月下旬に育苗を始めていたんですけれど、最近は10月半ば。スタートが2週間ほど遅くなってきている。

育苗の開始時期の水温が高くて不安定だということ。下がったと思ったら、また上がることもあるんです。

――最近は夏が長くて、秋が短い。

実は秋口の水温の低下が遅れだしたのは20年近く前からで、全国的にもノリ養殖の開始が遅くなっていたんです。で、なんとかしなくちゃいけないと全国の水産試験場がこぞって高水温耐性品種を精力的に開発して、その流れで三重県も〈みえのあかり〉を作りました。

一般的にノリは23℃以下で育つのですが、〈みえのあかり〉は24℃くらいでも育苗できる品種で、開発当時はかなり使用率も高かったんですよ。

――過去形ですか?

今はどうかというと、ほとんど使われなくなっています。

昔は漁期を少しでも長くしようと23℃ギリギリを攻めて養殖を始めていたのですが、今は十分に水温が下がるのを待ってスタートするようになりました。漁期は短くなるけれど、その方が安全だ、失敗はできないと。

〈みえのあかり〉を使っていた当時、三重県はまだ二期作の地区もあったんです。冷凍庫にタネ網のストックがあるから、最初ダメでも次があるという思いがあったのかもしれません。高水温耐性品種が盛んだったのは平成30年くらいまでかな。

今は一期作になったので、最初にコケると後がない。なので、十分に水温が下がってからスタートするようになった。すると〈みえのあかり〉を使うメリットがなくなったのです。

かわりに漁期が短くなったぶん、限られた時間でより多く収穫できる、短期間ですくすく育つ高生長品種が求められるようになった。漁師さんが望む品種の特性が変わったのです。このニーズの変化は全国的な傾向だと思います。

黒潮の大蛇行が引き起こす高潮位

――2つ目が黒潮の大蛇行ですか? 黒潮の大蛇行がノリの生長に影響するとは思いませんでした。

本来、ノリは自然界では潮間帯に棲む生物で、日中に潮が引いて干出したときに空気に曝露されることが必要です。

――だから本養殖は浮き流し式でも育苗は支柱柵で行うわけですね。

ええ、よいノリをつくるには育苗の成功が大前提。大切なのは干出時間です。

ところが黒潮の大蛇行が2017年8月から起きて、これは今も続いているのですが、それが与える悪影響に「高潮位」というのがあるんです。潮位表よりも海面が上がってしまう。

漁師さんは潮位表をもとに1日にどれくらい干出するか計算して、一定の高さに網を張りますが、潮位偏差がでると計算では干出しているはずなのに、まだ浸かっているときがある。すると干出時間が足りず、病気の発生リスクが高まるんです。

なので、漁場のライブ画像とか潮位データが欲しかった。

海の貧栄養化と色落ち問題

――3つ目が海の貧栄養化。これはよく耳にします。

原因の一つとしていわれているのが水質総量規制。高度経済成長期であった1960〜80年代は生活排水や工場排水で河川の水質が悪化し、海の富栄養化によって赤潮が発生して、漁業被害が起きることもたびたびでした。

海や川の水をきれいにするために浄化センターは陸域起源の栄養を取り除く努力を続けてきました。その結果、海はきれいになったのですが、海に供給される栄養が少なくなくなったことでノリの色落ち、アサリなどの漁獲量減少に繋がったのではないか、と指摘されることは多いですね。

瀬戸内でも排水のレベルを上げる特措法ができましたが、伊勢湾でもやっていてノリ養殖が行なわれる秋口(愛知県は9月、三重県は10月)から3月までの間、浄化センターの栄養塩類管理運転をやっています。管理運転というのは、決められた基準値内で出来る限り多くの栄養を海に流そうという取り組みです。

――浄化センターは三重県に6つありますが、全てで管理運転は行われているのですか?

5ヶ所ですね。管理運転により、リンの排出量は約30〜120%、窒素の排出量は約15〜50%上昇しました。

三重県では環境部局、下水部局、水産部局の3部が連携して話し合いがもたれ、管理運転がどういう効果があるのか、漁業を復活させるための議論が活発に行われているところです。

――ノリが生長する冬場は降水量が少ないですよね。冬は栄養塩が不足しがちという認識でいいですか?

三重県のノリ漁場には木曽三川ほか川から常に栄養は流れ込んでいます。ノリ養殖でいえば、その栄養塩を大発生した植物プランクトンが横取りしてしまうことも問題なのです。植物プランクトンが増えるとノリの色落ちリスクが高まります。

植物プランクトンは短期間に増減を繰り返すので、発生状況をモニタリングできれば色落ちの予測ができると考えました。

まさかと思ったカモによる食害

――4つ目は食害。漁場で発生する通称「バリカン症」が、実はカモが食べた結果だとわかった。

私の記憶では、最初にバリカン症はカモによる食害ではないかと報告したのは福岡県(有明海)の水産試験場だったと思います。今でも反省しているんですが、目の前で起きたバリカン症がカモによる食害だとは到底思えなかったですね。

ある日、バリカン症が起きたというので急いで現場に行ったんです。確かに長かったノリが短くなっている。それが数枚の網であれば「カモが食べたのかな」と思ったかもしれません。でも漁場一面がそうなっているんです。

広大な漁場全体のノリをカモが一夜で食べてしまうとは考えられなかったですね。やはり水温の変化とか、塩分濃度とか、水質の問題じゃないかと思って解析していました。

それが食害だと全国的にわかってきた背景には、GoProなどの比較的安価な記録装置が出回るようになったことがあると思います。カメラを使って夜の漁場を観察すると、カモが食べているのがばっちり写っている。

――そういった問題を解決する手段としてスマート化は進められたわけですね。

研究者の声②スマート化で目指したのは「集団管理の徹底」と「海況情報の共有」。三重県水産研究所 岩出将英さん

生長阻害リスクに対応しながらノリを安定的に生産するために、岩出さんたちが取り組んだスマート化。引き続き、岩出さんにお話をうかがいます。

点ではなく面的な情報の共有

――どのようなアプローチでスマート化したのでしょう。

現在、海苔の国内需要の8割は業務用ですから、規格・品質の均一化が求められているという前提があります。つまり、個人個人でよい海苔をつくるのではなく、浜ごとにロットを揃える「集団管理」が重要になります。

まずは地先の海況の変化、情報の共有。海況は目まぐるしく変わるので、できる限りリアルタイムでしかも正確に共有することが重要になってくる。

プラスして、近隣の状況が分かれば地先の状況の変化も予測しやすい。できれば桑名から鈴鹿、松坂、伊勢、鳥羽、と伊勢湾の全てのノリ生産者が、点ではなく面的な情報として共有できれば素晴らしいだろうなという考えはありました。

ただ頭でわかっていても、実際にどうやるかとなるとなかなか難しい。みんなで1時間ごとに水温を測りに行くなんてできませんもんね。

ちょうどそのとき、2018年の『水産白書』に「スマート水産業」というキーワードが出てきて、ICT( Information and Communication Technologyの略、情報通信技術や情報伝達技術)を活用して生産性向上を目指そうという機運が盛り上がってきたんです。

三重県では翌年から県の事業としてICT技術を現場実装する事業を開始しました。で、まずはノリ養殖でやってみようとなったんですね。

その前から、たまたま地元の伊勢の電子機器メーカーISEの高橋完社長と鳥羽商船高等学校の江﨑修央教授とご縁があって。ノリ養殖の現場ではこんな課題がある。こんなことができたらいいんですけどね、と相談するなかで〈うみログ〉が開発されていったんです。

――お二人とも水産関係者ではないですね?

私は水産畑の人間なもので、水産関係の研究者や企業と話をすることはあっても、情報技術関係の人たちとの交流ってあまりなかったんです。2人と出会えたことはすごく大きかったですね。

情報技術に長けている人たちって、海の知識は無くても、課題を解決するためのものづくりの能力が高い。こういうことをしたいと伝えると、数ヶ月後にはプロトタイプができてきました。形になるまで驚くくらい早かった。

現在は15基の〈うみログ〉でキャッチした海況の情報を瞬時に処理してクラウドに上げ、いつでもどこでも生産者なら誰でも見られる状態です。

――どんなデータが役に立つのですか?

すべてデータは24時間、30分ごとに更新され、たとえば水温なら2日間の変化や1週間の推移もわかります。

高潮位対策はやはり画像ですね。実際の漁場の画像データがあれば、その漁場が潮位表と比べてどのくらい誤差があるのかも大体わかる。

食害だと、これはカモ避けの囲い網なんですけれど、ちょっと前まではこういうことをする生産者はいなかったんです。〈うみログ〉から送られてくる画像でカモが食べていることがハッキリわかったので対策しようとなった。

スマート化の取り組みで繋がった成果

――漁師さんが「クロロ、クロロ」と口にしていましたが、あれはクロロフィル濃度のことですよね?

現場のニーズとして一番高かったのが、色落ちをなんとかしたいということでした。色落ちは価格に直結しますからね。

色落ちは植物プランクトンの増加と関係があることは先ほど述べましたが、植物プランクトンのおおよその量は、プランクトンの色素量=クロロフィル濃度を測ることで得られることがわかった。それでクロロフィルセンサーを〈うみログ〉に搭載しています。

あと、これはスマート化の取り組みで繋がった成果の一つなんですけれど、158名のメンバーが入っている三重県海苔養殖研究会というライングループがあって、そこに〈うみログ〉で得たクロロフィル濃度の測定結果を地図上に可視化したものが毎朝7時にISEさんから送られてくるんです。

植物プランクトンの増減が予測できるので、摘採 の判断の目安に使ってもらっています。今年で3年目ですけれど生産者には好評です。

――スマート化に対して漁師さんの受け止め方は?

最初は「これで何ができるんだ?」と疑問に思う人もいたようですけれど、そこから得られる情報はかなり有益だと皆さん認識されていると思います。

いわば海の健康状態をいつでも観られると思ってもらっているようです。

毎年、〈うみログ〉で集めたデータの解析をもとに漁期前と後に講習をして、スマート化した成果報告とともに、今後どのように取り組めばいいのか、アップデートしながら進めています。

――広大な海域を15基のデータで足りますか?

足りないということはないと思います。

――お隣の愛知県と共同でという動きはないのですか?

今は県の事業としてやっていることもあって、まだ三重県の取り組みですが、愛知県と共有できればもっといいのかもしれません。今は情報としてどこのどういうデータが有益なのか、また仕組みとしてどう運営すればいいのかを探っている状態です。

というのも、将来的には受益者負担で漁師さん自身がお金を出してやっていってもらわなければいけない。

予算があるときに深く検証して、最低限こういったデータがあれば漁場全体を大体カバーできる重要ポイントが分かれれば、将来、漁師さんの負担も少なくて済むでしょうしね。

――ありがとうございました。

では、実際に〈うみログ〉を使っている漁業者の声を聞いてみましょう。

漁業者の声「いいノリを作る秘訣? そりゃあ、漁場の環境だよ」鈴鹿市漁業協同組合 組合長 矢田和夫さん

現場の漁師さんは実際に〈うみログ〉をどんな風に使っているのか。鈴鹿でノリ養殖を営む矢田和夫さんに話をお聞きしました。

プランクトンという天敵

――〈うみログ〉を導入してみていかがですか?

やっとクロロがコンマを切ったでしょう。クロロが下がると海の透明度があがって、底が見えるようになる。「よし、栄養を横取りする相手がいなくなった」って思うよ。うちもちょっと前まで色落ち気味やったやけど、今は回復していて「特上」とまではいかんでも「特」くらいの状態まで回復している。*クロロフィル濃度

――透明度が高い=栄養塩が少ないと考えてしまいがちです。

海に栄養があってもクロロがようけおったら、ノリは黒くならん。クロロが少なければノリは黒くなる。

――プランクトンがいるいないで、そんなに変わるんですね。

1月22、23日ごろが一番悪かった。クロロが多くなって〈うみログ〉の情報を携帯で見ると赤マークが出てね。するとそれまで黒かったノリがたちまち色褪せて、1週間でオレンジ色よ。

1等まで下がった。1等というのは最低の等級なんやけど、1月最終の共販に出したのはほぼ1等。次の今つくっているのはたぶん最高。真っ黒けのけよ。

――色落ちたノリも成長するんですか?

色落ちしたら放って置いちゃダメでね。次に栄養が戻ってきたときに黒くなるように手当てをしてやらないと。少し摘採して活性処理をして表面についた汚れを取る。するとノリの身も締まる。で、クロロが減ってきたときに栄養が行き渡りやすい。

色落ちもオレンジ色やったらまだええけど、ひどいとクリーム色というか透明になることもある。そこまでいくと復活しないね。栄養がきても黒くはならない。

今は「特」くらいまで回復しているのでもう刈ってもええんやけど、まだ長さがね。あと1日2日待って、伸びてから刈ろうかなと。いいのは数が欲しいんで。

――摘採の判断材料にもなっているんですね。

今年は最高の海苔やったら1枚30円以上や。色落ちしたのでも20円。でも4年くらい前は5円6円でしか売れんかった。そんなんじゃ摘採しても製品にせんとこと思うわな。

――ノリ養殖は全自動のり乾燥機の購入費用やランニングコスト、修繕費などで結構な経費がかかると聞きました。

製品にするのに水とか電気とか油代で1枚4円5円かかる。採算割れや、アホらしいわな。3円4円で買われるのが続いたら作る元気もなくなるよ。

――網を出すタイミングの判断にも〈うみログ〉を使っていますか?

〈うみログ〉は水温もきちんとわかるからな。タネ網は23℃やし、本養殖の沖だしやったら18℃以下。16℃台になってから張るな、うちらは。

ちょっと昔までは毎日、浜に行って水温を測らなければならなかった。「そろそろやろか」「まだやろか」と。でも今はどこでも24時間水温が観察できる。それは大きいよ。

水温が高いときにタネ網を出しても、伸びることは伸びますよ。でも、根の部分が弱くて本養殖のときに網から外れてしまう。水温が下がってからのほうが丈夫で元気な苗ができる。

〈うみログ〉はカメラ付いとるやろ? 夜も撮影しとるんで、風が吹いても雨が降ってもわかるんよ、海の様子が。ああ、こんだけ海荒れとったら、仕事は無理やなとか。その判断にも使うね。

近隣の漁場の情報が役立つ

あとは、他所んちの情報やな。どれくらいの高さ網に張っているんやろとか、どれくらい伸びているとか、今年もカモが来よったなとか。みんな〈うみログ〉のカメラに写っとるわけよ。

うちは桑名の伊曽島を見て網の高さの参考にしている。そのシーズンだけでなく、あの高さだと病気が出たなと翌年に役立てたりすることもある。

――伊勢湾全体の状況がわかりますものね。

〈うみログ〉で他所の情報を見とる人はようけおるよ。伊勢や鳥羽など南の生産者はうちら(鈴鹿)の情報が知りたい。

なぜかというと鈴鹿でクロロが増えると、1週間後に伊勢や鳥羽のクロロが増えるから。そういうこともわかってきた。

4年前は伊勢湾が未曾有の大不作で養殖を辞めた漁師も多かった。もう辞めようかと思っていたら、九州(有明海)が3年間続けて不作でしょう。価格がバーンと跳ね上がって、今までの2倍3倍の利益がでるようになった。去年は1等でも15円しよった。

普通、2月で3円にしかならんかったら、あきらめて網を片付けるんだけど、1等でも15円やから、伊勢湾の漁師はがんばって網をもたせた。すると2月末に大雨が降って、また真っ黒のノリが採れるようになって、値段も30円に上がって。

共販が楽しみや。いい値がつくとまた頑張ろうという気になるしな。

――時期が遅く採れたものでも値が上がることはあるんですね。

上がります。他の産地との兼ね合いもあるけれど、基本的にいい海苔が採れたら高い値はつきます。

――いいノリを作る秘訣、何が一番大事ですか? やはり手間をかけること?

そりゃあ、漁場の環境だよ。

――じゃ、〈うみログ〉は欠かせませんね。ありがとうございました。

次に〈うみログ〉を制作した三重県伊勢市の電子機器メーカーISEにお話を聞いてみましょう。

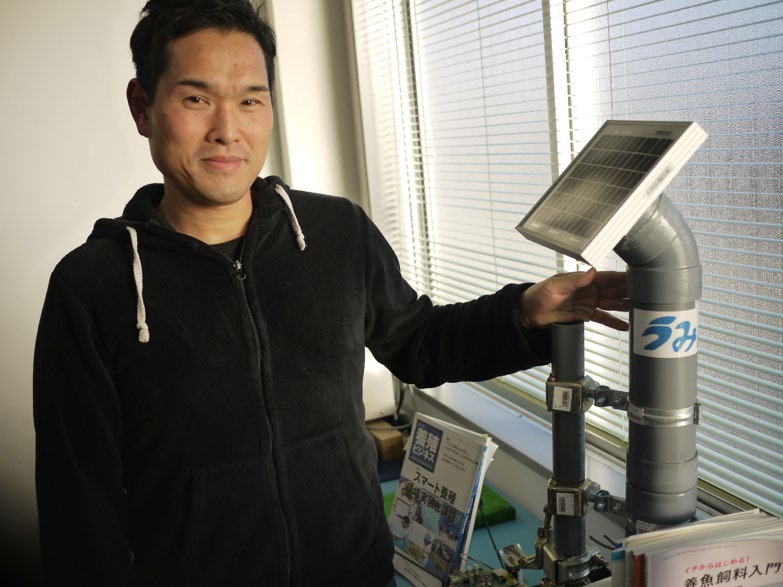

技術者の声「いかに楽に使えるか」と「すぐに結果が出ること」に尽力。ISE代表取締役 高橋完さん

ICT・IoTを活用した獣捕獲システムの開発・製造を中心とした会社が〈うみログ〉という海況観測機器の制作に取り組んだのはどういった経緯からなのでしょう。ISE高橋社長にお聞きしました。

獣害対策から海況観測システムへ

――ISEのスタートは陸の獣害対策の会社だったというのは意外でした。

〈うみログ〉開発のきっかけは、鳥羽商船の江﨑修央先生がスマート水産業の研究会を県と一緒にやられていて、海況観測のデータを必要としているとお声がけいただいたことです。

江﨑先生は情報工学の先生で、前に獣害対策でイノシシやシカを捕獲するシステムを共同開発させてもらったことがあったんです。

全国に獣害対策の機材を普及してきた実績を買っていただいて、海の方もやってみないかとお話をいただいたんです。

――陸と海では条件が大きく異なります。できると感じましたか?

先生のアイデアは僕にとって、いつもワクワクすることばかりで、二つ返事で「はい、やります!」と(笑)。

――〈うみログ〉の制作で、害獣対策で得た知見は役に立ちましたか?

大いにありましたね。どちらも屋外ですし、ソーラーバッテリーで動かすのでカメラやセンサーなど機材の電力消費をいかに少なくするかとかいった課題は一緒です。

なにより機材を使うのはどちらも「りょうし(猟師・漁師)」、一緒なんです(笑)。

――どんな観測データが欲しいというリクエストだったんですか?

まず水温とカメラでした。他社にも観測機器はあったのですが、画像を扱うものはなかったので、画像と水温が絶対。で、そこに流速、塩分濃度、溶存酸素量、濁度、クロロフィル濃度などを測るセンサーなどのオプション機能を加えていきました。

――開発にあたってはどんなことを念頭においたのでしょう。

漁業者がいかに楽に使えるかですね。操作性や利便性だとか、メンテだとか、価格だとか。

あとWebサイトをどう見せるかですね。なるべくシンプルに情報を確認できるデザインを心がけました。

――現在の形になるまでには?

これが初号機。塩ビ管にソーラーパネルとカメラと水温計を付けたものです。

でも、江崎先生から「こんなんじゃ売り物にならないよ」と厳しい声をいただいて。実際、ソーラーパネルは強風で吹き飛ばされましたし、海中にあるセンサーも不具合があったときに交換しにくかった。

で、翌年、改良したのが現行のモデルです。自分たちで型を起こすところから始めて。この配置だとパネルが風に飛ばされることもないですし、センサーも取り外しやすい設計に直しました。

最初は三重で展開して、今では全国に約130基。三重県だと海苔の他に牡蠣、真珠、マダイやブリなどの魚類養殖。北海道のサーモンやホタテ、沖縄のモズク養殖などでも使ってもらっています。

コンパクトで風の影響を受けない設計の現行モデル。

ユーザー視点でのものづくり

――漁業者向けと研究者向けがあるんですか?

集めるデータは同じですけれど、研究者向けはCSVデータがダウンロードできるなど一元的なデータ管理ができるようにしています。漁業者向けはスマホでデータを見ながら「今、どうすべきか」「明日こうしよう」という使い方なので、シンプルに見やすく。

研究者は蓄積したデータをもとに課題の解決策を考えますが、漁業者にはそれでは遅いんですよ。すぐに手を打たないと。

中長期視点の研究者に対し、漁業者の目線は短期。すぐ効果の出るものを提案しないと買ってくれないですね。「なんでこんな高い機械入れて解決できんのや」って。

――それにしても実にコンパクトです。

そのへんは我々がわりと得意としている技術でして、カメラと各種センサーをこれだけ小さいソーラーバッテリーで動かしているところはないんじゃないかな。

――海中にあるセンサーに藻や付着生物が付きませんか?

付きます。クロロフィル濃度を測定するセンサーにはワイパーがついていて、光を出すレンズ部分を計測時に毎回クリアにする設計です。塗料も塗って藻が付きにくくしていますけれど、冬でも月に1度は掃除しないと精度の高いデータになりません。

なので、掃除をしてもらうのがとても大事で、漁業者さんにはお願いしています。皆さん、ちゃんとやってくれているようです。

――陸の獣害対策のプロとして、海の食害はどうなんでしょう。

カモの食害を受けやすいのは支柱式で、浮き流し式の犯人はクロダイですね。

――〈うみログ〉から音や光を発すれば撃退できそうですが?

みなさんそうおっしゃるんですけれど……。長いこと獣害対策をやっているので、イノシシを追い払う装置とか発明品をごまんと見てきたんですけれど、最初は逃げても2週間くらいしたら慣れてしまいますね。動物でも鳥でも魚でも学習能力は想像以上に高いので。

危害を与えるのであれば別ですが、長く効果が続くものを作るのって本当に難しい。長期で有効な撃退方法を発明したら絶対に大儲けできると思いますよ。

――是非、大儲けしてください。ありがとうございました。

≪Text Photo by 遠藤成≫