スマート水産業の専門知識を持つ有識者や事業者について紹介します。

以下にご活用ください。

①学校(水産高校など)の出前事業 水産庁の支援が可能です。水産庁HP(※リンク)より申し込みください。

②スマート水産業に取り組もうとする漁業者の皆さんなどの勉強会の講師

こちらへお問い合わせください。支援も可能です。

また、掲載の講師以外の勉強会も可能です。こちらにご相談ください。

スマート水産業の有識者・事業者一覧

| 分類 | 講演提案概要 | 資料 | 氏名 | 所属 | 役職 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 漁船漁業 | スマート水産業へのバイオロギング技術の応用 | バイオロギングは、様々なセンサーを搭載した電子記録計(データロガー)を生物に直接装着することで、生物の行動生態情報や生物が経験した環境情報の取得を目的とした産業・学術分野です。 これまで、バイオロギングは主に生態学の分野で利用されてきましたが、近年、漁業への応用が期待されています。例えばカツオの群れの一部にロガーを装着し、位置情報を衛星等に送信することで、カツオの群れが今どこに居るかを半リアルタイムに知ることが可能となります。 漁業者にとっては、カツオの群れを見つける手間が省け船の燃料代の削減に繫がります。このようにバイオロギングは効率的な漁業実現の一助となる可能性を秘めています。 |  | 表示 | 小泉 拓也 | バイオロギングソリューションズ株式会社 | 代表取締役 | ||

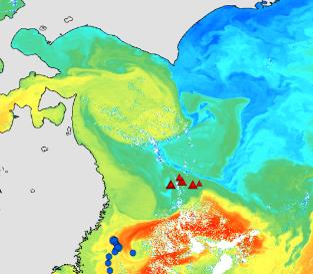

| 2 | 漁船漁業 | スマート水産業と人工衛星のコラボレーション | スマート水産業のポイントの一つは、多種多様な海や魚の情報を連携させることです。

漁獲量と海水温、赤潮と養殖魚、船の航路と海流など、連携するデータはたくさんあります。その中でも、人工衛星のデータと水産の各種データは親和性が高く、古くからいろいろな連携がされてきました。魚群を探すといえば、昔は経験や勘でした。 今もそれは大切ですが、近年はここに人工衛星などの新しい技術を取り入れて漁場を探すのが一般的となりつつあります。魚は種類や季節によって分布水温が異なります。 この水温を宇宙からモニタリングするわけです。今では水温以外にも植物プランクトンや海流、さらには漁船の分布位置まで人工衛星で見ることができます。更に最近ではただ人工衛星のデータを漁場探索等に使うだけでなく、AI(人工知能)などで解析して漁場や海を予測する技術開発も進められています。 この講義では、スマート水産業と人工衛星の連携、人工衛星を使った新しい技術開発など、最先端の取り組みを紹介します。 |  | 表示 | 斎藤 克弥 | 一般社団法人漁業情報サービスセンター | システム企画部 | 部長 | |

| 3 | 漁船漁業 | 現場で使われているスマート水産業 | 弊社「株式会社ライトハウス」は、漁業者のために価値のあるサービスを開発提供しているベンチャー企業です。1,000隻以上のさまざまな漁法の漁業者のスマート化を実現した経験から、現場に即したスマート水産業の事例をご紹介します。 ・漁船漁業の効率化支援サービス「ISANA」シリーズ ・漁船の安定操業支援サービス「Fune」シリーズ ・水産業特化型人材採用サポート「WaaF」 など、漁業者のさまざまな課題を解決するサービスを提供しております。また、要望やニーズに応じてサービスの開発や改善も行っていきます。お気軽にご相談ください。 |  | 表示 | 新藤 克貴 | 株式会社ライトハウス | 代表取締役CEO | ||

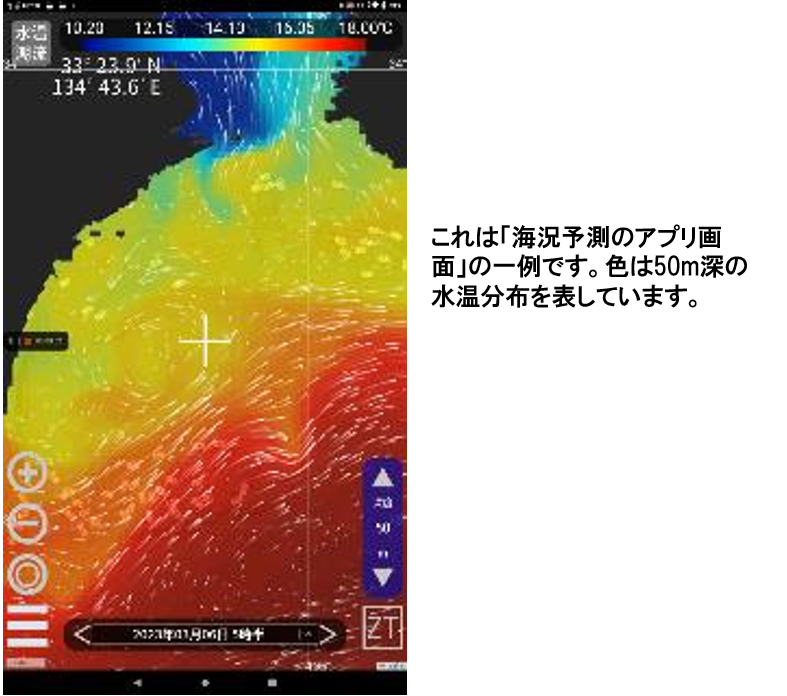

| 4 | 漁船漁業 | 海況予測の実用化 | 海況予測の仕組みと使い方を講義します。流体力学の理論と海洋観測の現実を結びつける「データ同化」の概念を理解した上で、漁船観測データを組み込んだ海況予報の様々な利用例へと展開します。 特に、日本沿岸各地先で進められている漁業者参加型の海況予報の取り組みについて詳しく紹介します。 |  | 表示 | 広瀬 直毅 | 国立大学法人九州大学 | 応用力学研究所 大気海洋環境研究センター | 教授 | |

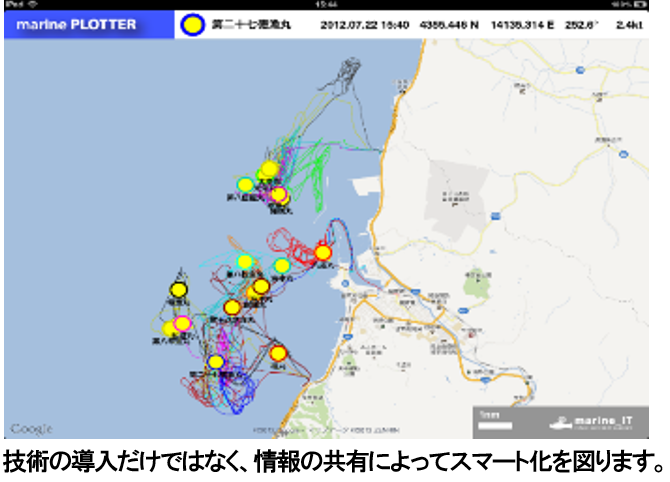

| 5 | 漁船漁業 | 資源評価・管理 | マリンIT | 持続可能な水産業を実現するためには、 1)水産資源の持続性、 2)漁家経営の持続性、 3)地域産業の持続性のすべてを成り立たせる必要があります。それぞれに課題がありますが、 いつ・だれが・どこで・どれだけ魚を取ったのか、いつ・だれが・どこで・どのように魚を育てたのか、がわかるだけで、解決できる課題もあります。また、世界的な環境意識の高まりによって、 消費者が水産物に求める価値観にも変容がみられはじめています。スマート水産業による見える化は、生産や流通における無駄の削減だけではなく、エシカル消費にもつながる取り組みです。 マリンITでは、生産者との共創によるスマート水産業の現場実装をサポートします。 |  | 表示 | 和田 雅昭 | 公立大学法人公立はこだて未来大学 | 副理事長・副学長 | |

| 6 | 資源評価・管理 | スマート水産業時代の資源評価基盤づくり | 水産研究・教育機構はスマート水産業を推進するために、その基盤的な研究開発に携わっています。主な目的は資源評価と呼ばれる水産資源の健康診断のための情報収集の効率化・迅速化です。必ずしもビジネスに直結するわけではないのですが、 資源を持続的に利用するために国や県がやらなければならない大事な仕事です。具体的には、これまで紙で記録したり、人手をかけて測定していたりした漁獲情報や生物情報を、ICTやAIなどの技術を活用して自動的に収集しようという取り組みです。 背景としての国の水産施策や、克服すべき課題など、立ち上がったばかりのプロジェクトの今を紹介します。 |  | 表示 | 山下 紀生 | 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 | 水産資源研究所 漁業情報解析部 | 部長 | |

| 7 | 定置漁業 | 定置漁業の課題とスマート化 | 定置網は特定の漁場に敷設して魚群の来遊を待つ「受動的な漁業」です。毎朝決まった時間に出漁して実際に網を起こしてみるまで、魚の種類や量はわかりません。時にはまったく魚が入っていないこともあります。 このような特徴から「定置網に今、どのような魚がどのくらい入っているか、陸上からリアルタイムで確認できないか」という漁業者の声は以前からありました。 日東製網では、このような現場のニーズに応えて、遠隔で定置網内をモニタリングできる「ユビキタス魚探」と「ユビキタスカメラ」の実装を国内・国外の定置漁場で進めています。 講義では、定置漁業が抱える課題、現場におけるスマート機器の活用事例、資源管理への利用など、具体的な取り組みについてご紹介します。 |  | 表示 | 細川 貴志 | 日東製網株式会社 | 技術部 総合網研究課 | 課長 | |

| 8 | 養殖業 | ウニ陸上養殖DXで持続可能な地域社会の実現に挑戦 | 本授業提案では、 近年、 サステナブルテーマやブルーエコノミーテーマの一環として注目されている 「陸上養殖におけるDX「技術の活用事例」 として過去の実証事例をご紹介させて頂きます。 「Fishtech (フィッシュテック) 養殖管理」は、陸上養殖現場にIoT技術を適用することで、養殖オペレーションの高度化、安心安全価値の向上、働き方改革などの新たな価値を提供するために開発したソリューションです。 北海道神恵内村の高橋村長の熱いリーダーシップに呼応して集まった民間企業が、村の特産品である「エゾバフンウニの通年供絵の実現」を目指して取り組んだDX実証実験の概要と成果をご紹介させて頂きます。 本授業提案が、 水産業の未来を担う若手・後継者の皆様の一助となることを祈念しております。 |  | 表示 | 小葉松 知行 | 富士通株式会社 | グローバルコンサルティングビジネスグループ | シニアマネージャー | |

| 9 | 養殖業 | スマート漁業の可能性 | 日本が進める「Society 5.0」(超スマート社会)ではIoT(Internet of Things)が普及し、全ての人とモノがつながり様々な知識や情報の共有が進むことによって、新たな価値が生み出される可能性が見えてきます。 漁業分野でも新技術(IoT、ロボット、人工知能、ビッグデータ等)の活用による産業課題の解決が進められておりますが、特にIoTを活用した勘と経験を見える化や産業従事者の労働環境改善への取り組みについて、事例を用いてご紹介いたします。 |  | 表示 | 加藤 英夫 | KDDI株式会社 | ビジネス事業本部 ビジネスデザイン本部 地域共創室 | エキスパート | |

| 10 | 養殖業 | 大規模沖合養殖システムが拓く日本と世界の未来 | 国内のみならず、世界的に見ても天然の漁獲量が伸び悩む中、水産業と食の未来を支えるカギは養殖にある、と言っても過言ではありません。どうしたら、もっと効率よく、安定的に魚を生産することができるのか。

その答えのひとつが、沖合に新たな養殖漁場を開発し、いまよりももっと大規模に生産を行う「大規模沖合養殖」です。 大型生簀システム・自動給餌システム・生産管理システムの3つで構成される当社の「大規模沖合養殖システム」は、可視化~最適化~自動化によって、生産性を飛躍的に高め、養殖業の成長産業化・持続可能性の向上実現に貢献します。明日の養殖業のあるべき姿を、ご一緒に考えましょう。 |  | 表示 | 山内 康司 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | ソリューション共創センター 養殖システムビジネス部 企画営業室 | 室長 | |

| 11 | 養殖業 | 現場志向で養殖業をスマート化 | ドコモは、東日本大震災の復興支援を契機に2017年から”海のみえる化”ソリューション「ICTブイ」を展開しています。 ICTブイの導入がきっかけとなり、全国の水産現場との接点ができたため、現場の課題抽出→仮説設定→実証を展開しながら、“現場志向“でICTを活用した課題解決に取り組んでいます。 講義では、日本の水産業を取り巻く環境、ドコモのスマート養殖に向けた取組み、パートナーとの協創案件、養殖現場でのROV活用事例について説明します。実際に使っている映像やアプリを見ていただくなどして、臨場感あふれる講義を実施いたします。 |  | 表示 | 山本 圭一 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ソリューション&マーケティング本部 ソリューションコンサルティング部地域協創推進部門 | 第二グループ 担当部長 | |

| 12 | 流通 | 産地市場における統合管理システムと衛生管理システムの導入事例 | 水産物の流通拠点である産地市場では、近年になりICT化の導入が加速しています。しかしながら、一般的な産業と比べるとICT化の導入は遅れていたともいえます。その理由としては、実物を取り扱う現場仕事であり、風雨や海水による塩害等の被害を受けやすい環境下であり、都市部から離れた場所にあることが多く市街地の一般的な商取引や習慣と異なる文化が古くから根付いていたこと等も挙げられます。 しかしながら、東日本大震災(2011年)以降、三陸の魚市場を中心に産地市場のICT化の流れが加速して、これまでにない産地市場の新しい施設と商取引の姿に変わりつつあり、今では全国的な広がりを見せています。 本講義では、産地市場の流通の役割を理解した上で、ICT化により改善できることや課題として残ること等を現場の実例を交えて紹介し、学生の皆様に未来のビジョンをイメージしていただくような内容を目指します。 |  | 表示 | 岡野 利之 | 一般社団法人海洋水産システム協会 | 研究開発部 | 部長代理 | |

| 13 | 流通 | 漁協・産地魚市場へのICT導 | 少子化、高齢化といった社会現象は水産業界も多分に漏れず直面している課題です。いかに水産物を効率よく、高品質、かつ付加価値をつけて流通させるかが重要になっています。 SJCはICT・DX推進システム「ISARI」を漁協・産地魚市場の皆様にご提案させて頂いております。ICT化のメリット/デメリット、導入事例・パッケージ紹介、導入効果に今後のニーズ、経験談などを加えて皆様の検討材料に、また学生の方々向けにも現在のデジタル化された魚市場について学ぶ機会として講演をさせて頂きます。 |  | 表示 | 堀籠 秀人 | 株式会社SJC | ソリューション事業部 第一ソリューション部 | 課長 | |

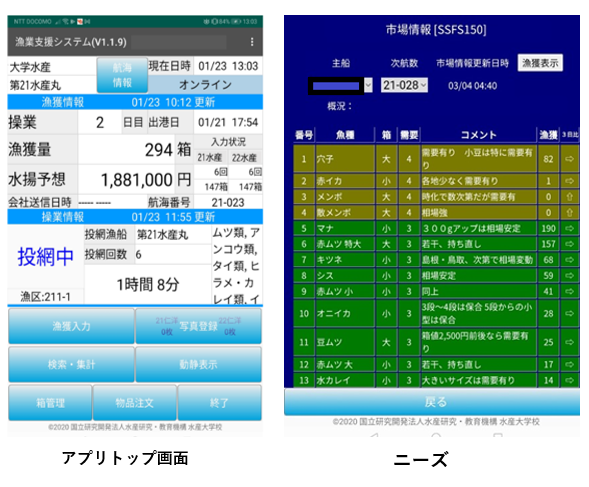

| 14 | 流通 | 山口県下関漁港における沖合底びき網漁業のデジタル化の取組 | 世の中が超情報化社会になり、情報を加工することで付加価値が生まれるようになりました。水産業においてもICT技術を活用し、生産現場(漁船)と産地市場を双方向でつなぐことで、効率的な操業を実現し、水産業の成長産業化に貢献できる可能性があります。

そこで、漁業者の労働を軽減しながら、デジタル化された漁獲情報を効率良く収集するアプリシステムを開発し、導入しました(図1)。 また、産地市場のニーズや評価を生産現場にフィードバックする技術の導入により、魚の付加価値向上を目指しています(図2)。 授業では山口県下関漁港での取り組みを例に、技術開発から導入、運用、そして活用までを詳しく紹介します。 |  | 表示 | 松本 浩文 | 国立研究開発法人 水産研究・教育機構水産大学校 | 海洋生産管理学科 | 教授 | |